Différences entre les versions de « Philippe Ier »

m (Hirana a déplacé la page Philippe Carter vers Philippe Ier) |

|

(Aucune différence)

| |

Version du 26 mai 2021 à 22:00

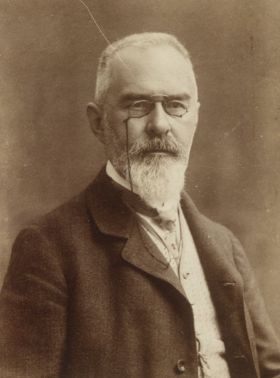

| Philippe Carter | ||||||||

| ||||||||

| Fonctions | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Roi d'Hirana | ||||||||

| Règne | 18 mai 55 - 12 juin 99 (45 ans) |

|||||||

| ||||||||

| Député d'Hiran | ||||||||

| Mandat | 21 septembre 99 - 15 avril 103 | |||||||

| Métropole | Hiran | |||||||

| Groupe parlementaire | Parti Monarchiste | |||||||

| Biographie | ||||||||

| Nom de naissance | Philippe Carter | |||||||

| Genre | Masculin | |||||||

| Titulature | Roi d'Hirana | |||||||

| Nationalité | ||||||||

| Naissance | 15 novembre 21 Hiran, |

|||||||

| Décès | 15 avril 103 Hiran, |

|||||||

| Sépulture | Cimetière National Hiranais | |||||||

| Religion | Athée | |||||||

| Engagement | Parti Monarchiste | |||||||

| Famille | ||||||||

| Famille | Dynastie Carter | |||||||

| Parents | Arthur Carter, Marie d'Hirana | |||||||

| Fratrie | Joséphine, Edouard | |||||||

Philippe Carter est le dernier roi d'Hirana et un homme politique hiranais.

Biographie

Jeunesse

Règne

Philippe Carter monte sur le trône le 11 mai 55 à l’âge de 34 ans lorsque son père, Arthur Carter décède. Son couronnement officiel a lieu le 16 mai. Deux ans plus tard, des conflits naissent avec les nobles de Lundy qui souhaitent obtenir une plus grande souveraineté dans le contrôle de leur terre. Leur leader, Simon de Lundy (arrière petit-fils d’Albert IV), adresse une lettre menaçante au roi le 27 novembre réclamant l’indépendance des nobles dans les décisions locale. Dans la nuit du 5 décembre 57, un accord précaire est signé après 16 heures de négociations pour préserver la paix dans la région. Il faudra attendre le 17 mars 60 et la mort de Simon de Lundy pour que le roi exerce les mêmes droits à Lundy que sur le reste du territoire.

Cette épisode avec les nobles de Lundy est un véritable symbole des relations execrables entre le monarque et les nobles tout au long de son règne.

Lors de son discours de politique annuelle le 6 janvier 61, il est violemment chahuté par de nombreux nobles. Après seulement quelques minutes passées à la tribune, le roi quitte l’Hôtel de Narseau sans même passer par la suite royale dans laquelle il devait séjourner. Le soir de cette provocation, il informe son chef de gouvernement de sa volonté de faire élire la Chambre du Roi au suffrage universel. Le chef du gouvernement parvient à le convaincre de ne pas le faire tout de suite, la situation avec les nobles de Lundy étant encore complexe. Durant tout son règne, le roi fera de cette élection au suffrage universel un objectif obsessionnel. Cependant, il cherche à s’assurer un soutien des nobles de son camp dans cette démarche, alors que beaucoup d’entre eux craignent leur disparition.

Alors que beaucoup de nobles insurgés ont finis par être écartés, le roi tente une nouvelle fois de faire accepter par son gouvernement de faire élire la Chambre au suffrage universel en juillet 64. Le chef du gouvernement réitère envers le chef de l’état sa demande de patience. Le roi s’inquiète de voir les nobles hostiles à son pouvoir prendre de l’influence. Le 6 septembre 64, des nobles tentent de renverser le roi pendant une séance de la Chambre. La garde royale également chargée de la sécurité des séances arrête les principaux responsables. Bien que la tentative de renversement fut très loin d’être un succès, le roi est renforcée dans son idée que les nobles conspirent contre lui.

En août 65, le roi est victime d’un accident au Palais Royal. Affaibli, il confie la direction du pays au chef de son gouvernement et ne reprend véritablement les affaires qu’en mai 66. Il devient alors un souverain moins présent, déléguant davantage l’autorité à des nobles de confiance ou à la famille royale.

Son fils devient rapidement le véritable tenant de l’autorité nationale. Il mène de grandes réformes institutionnelles qui donnent à l’échelle locale plus d’autorité aux nobles, rétablissant la confiance entre ces derniers et le palais royal. Le 8 avril 84, le fils du roi meurt assassiné. On apprendra plus tard que le meurtre a été commandité par le roi lui-même qui avait échoué en deux ans à trouver un prétexte pour remercier son fils. Le 10 avril 84, lors des funérailles nationales pour le prince-héritier, le roi annonce à demis-mots son retour aux affaires.

En 85, la relation conflictuelle avec les nobles reprend de plus belle quand le roi annonce lors de son discours de politique annuelle qu’il pourrait revoir le statut des barons locaux, détenteurs de l’autorité. Après un an de bras de fer, les opposants décident de se faire entendre. Le 8 mars 86, les nobles font défiler leurs gardes personnelles sont les fenêtres du roi. Ce dernier se rend à la Chambre à trois reprises dans la semaine, en vain, les nobles sont ulcérés. Le 4 avril, en ouverture du Conseil du gouvernement, il demande à son chef du gouvernement Edgar Pierrat de modifier le mode d’élection de la Chambre du Roi. La rédaction du texte durera presque un an puisque le texte est promulgué par le Roi le 28 février 87. Les élections sont annoncées pour décembre.

Les premiers bureaux de vote ouvrent le 3 décembre et les derniers ferment le 26. Les députés entrent en fonction le 7 février. La victoire des communistes est compensée par le poids des formations de droite alternative qui forment un gouvernement royaliste d’union. Le roi annonce un retrait partiel de la vie politique, lui qui veut laisser plus de champ à son gouvernement.

Après l’écrasante victoire des royalistes en 92, le roi reprend du service, redevenant l’officieux chef de l’exécutif. La majorité absolue des royalistes lui permet d’être soutenu à la Chambre et de gouverner en mettant sn chef du gouvernement à l’arrière de la scène. En octobre 93, une épidémie se repend sur la partie est du territoire. Le roi refuse d’agir pendant plus de deux mois, ne débloquant une aide financière que le 5 janvier 94. Bien que l’intervention royale permit d’apporter les garanties sanitaires suffisantes pour que l’épidémie prenne fin, environ 9000 personnes ont trouvé la mort et l’ecrasante majorité avant la fin décembre. Le roi se retrouve alors en prmière ligne et sous le feu des critiques pour sa gestion calamiteuse de cet évènement.

La campagne législative de 96 s’ouvre alors que les royalistes n’ont pas réussi à marquer leur mandat et restent pénalisés par la gestion de la crise sanitaire. Les communistes remportent haut la main l’élection et disposent d’une majorité absolue. Ils votent la tenue d’un référendum sur l’abolition de la monarchie. Rapidement, les élus monarchistes portent le texte devant les tribunaux. Alors que les tribunaux divergent sur l’issue à donner et enchaînent les remises en cause des jugements, le roi pense pouvoir profiter de la situation. Le 13 mars 98, il annonce la tenue d’un référendum le 24 novembre.

Très impliqué dans la campagne, le roi accepte même un débat avec Antoine Lazard, leader des communistes à la Chambre. Enchaînant les prises de paroles et défendant avec vigueur le bilan de ses 33 année sur le trône, il croît voir dans l’indécision des sondages une future victoire de la royauté. Cependant, deux jours après le vote, l’Autorité électorale annonce 51,7% des voix contre la monarchie. Le roi, qui continue d’occuper ses fonctions jusqu’à l’adoption par référendum d’une nouvelle constitution, annonce qu’il continuera un combat politique pour défendre les idéaux monarchistes.

Il redouble d’efforts pour faire échouer le projet de Constitution de Ière République le 8 juin 99 mais le projet est adopté à une très large majorité de voix, avec plus de 57% des suffrages.

Politique post-monarchie

Alors que l’Autorité électorale le force à abandonner le trône dès le 12 juin, il annonce le jour même qu’il sera candidat au Congrès du Parti Monarchiste. Le Président sortant du parti, Edgar Pierrat, ancien chef du gouvernement sous la monarchie, refuse de se retirer se sachant très populaire auprès des militants. Seulement, en ouverture du Congrès, les militants inflige un premier revers à leur leader en choisissant à 65% contre 35% la motion du roi déchu. Le lendemain, à la surprise générale, le roi surclasse le match, remportant 93,87% des voix. Son adversaire est tenu responsable par les militants de la défaite au référendum. Sonné et furieux de ce putsch interne, Edgar Pierrat quitte avec fracas le parti et annonce qu’il se présentera à l’élection présidentielle.

Les relations finissent par se réchauffer entre les deux hommes puisque flatté par des sondages favorables, l’ancien monarque propose à son prédécesseur de devenir chef du gouvernement en cas de victoire. L’alliance est annoncée 10 jours avant le premier tour, alors que le dissident tournait autour de 5% d’intentions de vote. L’événement ne suffit pas pour placer nettement l’ancien monarque en tête des enquêtes d’opinion devant le communiste Antoine Lazard. Cependant, dynamique et présent dans les médias, Philippe Carter a une chance selon la majorité des observateurs.

Donné dans les sondages à moins de 5 points de son rival au premier tour, il est finalement largement devancé de presque 14 points. Alors qu’il appelle à un large rassemblement contre le communisme, seul le candidat conservateur accepte de le rallier tandis que les centristes refusent au dernier moment de soutenir le roi.

La campagne de l’entre deux tours est désastreuse, de nombreux cadres royalistes demandent un retour aux affaires d'Edgar Pierrat et le candidat peine à rassembler dans son propre camp. De plus, les conservateurs pestent en interne contre un candidat inexpérimenté en campagne électorale. Sans surprise, le roi est battu au second tour avec un score encore inférieur aux maigres résultats annoncés par les sondages.

Malgré de grandes tensions en interne, il refuse de céder sa place de tête de liste nationale pour les élections législatives. Bien qu’il parvienne logiquement à sauver sa deuxième place, le parti est très largement battu et la coalition de gauche triomphe de nouveau. Elu député, peu osent de tenter un renversement interne, dans l’espoir que son âge le contraindra à lâcher la tête du parti.

Malgré les espoirs des grands caciques du parti, l’ancien chef de l’état tient bon à la tête des monarchistes. Le poste sera occupé par l’ancien roi jusqu’à sa mort.

S’ouvre alors une grande période de débat sur la tenue ou non de funérailles nationales. Les communistes l’accusent d’avoir voulu rétablir la monarchie en 99 en se présentant à la présidence de la République. Socialistes et centristes refusent de venir sur un terrain qu’ils estiment minés. Enfin, en public, tout les royalistes du pays réclament la tenue de ces funérailles nationales, même si en privé beaucoup gardent beaucoup d’amertume envers celui qui a mis dans une grande difficulté les monarchistes. Un vote à bulletin secret à l’Assemblée a lieu et la tenue d’une cérémonie nationale est largement rejetée.