|

|

| Ligne 98 : |

Ligne 98 : |

|

| |

|

| =Histoire= | | =Histoire= |

|

| |

| ==Royaume d’Hirana==

| |

| Le royaume d'Hirana né des fusions des couronnes d'Hiran et de Lundy, à la suite du mariage entre la princesse héritière du trône d'Hiran [[Catherine d'Acton]] et le roi de Lundy [[Albert IV]] le 14 janvier -70. Face à la contestation des nobles de Lundy, le pouvoir monarchique dérive vers le système autoritaire, les nobles étant écartés petit à petit du pouvoir.

| |

|

| |

| A la mort du roi Albert IV en -28 après 46 ans de règne sur Lundy, et 42 sur le trône réunifié, les nobles sont réintégrés au pouvoir par le nouveau souverain [[Edouard Ier]] avec la création de la Chambre du Roi, une Assemblée de 79 nobles élus par leurs pairs. Cette chambre est élue pour la première fois en -23, et est renouvelée tous les 10 ans, et après chaque couronnement. La première Chambre du Roi est largement favorable au roi, il y obtiendra toujours la majorité absolue, tandis que les autres familles revendiquant le trône se divisent avec des nombres de sièges largement inférieurs. Il y aura quatre élections de la Chambre du Roi durant le règne d’Edouard Ier.

| |

|

| |

| En l'an 12, des formations politiques naissent au sein de la population exclues du système. Face à la monté dans la population des idéologies communistes, le roi fait discrètement construire un mouvement monarchiste en 14. Les nobles découvrent cette affaire en 15 et, craignant que le roi veuille faire élire les membres de la Chambre du Roi au suffrage universel, montent une armée contre le roi. Menacé, le roi abdique le 27 mars 16 et fait élire son successeur par la Chambre du Roi. [[Arthur Carter]], prétendant au trône depuis plus de 15 ans est élu à l'âge de 42 ans, un record car jamais un roi n'était entré en fonction aussi âgé. C'est le début de la dynastie carterienne.

| |

|

| |

| Il fait arrêter les soutiens de la précédente dynastie et fait assassiner en public le roi Edouard Ier le 29 septembre 16. Les membres de la Chambre du Roi partisans du roi Edouard Ier sont dépossédés de leurs titres, de leurs biens, et donc de leur place dans la chambre.

| |

|

| |

| À la mort de Arthur Carter en 55, c'est son petit-fils, [[Philippe Carter]] qui est sacré à 34 ans. En 86, une rumeur de la volonté du roi de diminuer les pouvoirs de la Chambre du Roi agacent les nobles. Après 3 veines tentatives de calmer leur colère en 87, le roi décide d'élire la Chambre du Roi au suffrage universel.

| |

|

| |

| Ces élections ont lieu en 88. Deux grands partis dominent la vie politique avant ce scrutin (du fait de leur naissance officieuse des décennies auparavant) : le Parti Monarchiste et le Parti Communiste (pro-républicain). Ces élections donnent les communistes vainqueurs avec 41% des voix, devant les royalistes (38%). Ne disposant pas de majorité absolue, les communistes ne parviennent pas à créer de coalition républicaine et à engager une procédure de révision constitutionnelle.

| |

| Les secondes élections législatives ont lieu en 92. Porté par un contexte de peur du communisme et d’un soutien massif des petites mouvances royalistes, le Parti Monarchiste remporte haut-la-main le scrutin avec 47% des voix. Il s’affranchit de ses alliés pour gouverner seul.

| |

|

| |

| En 96, les communistes parviennent cette fois-ci à rafler une majorité des sièges de la Chambre du Roi, s’appuyant notamment sur la gestion calamiteuse par le roi des crises sanitaires de 93-94. Après deux ans de bataille juridique avec le Parti Monarchiste (soutenu activement en coulisse par la famille royale), le roi Philippe Carter accepte la tenue d’un référendum sur l’abolition de la monarchie.

| |

|

| |

| La campagne du [[Référendum hiranais sur la fin de la Monarchie|référendum]] suscite un enthousiasme sans précédent dans un pays aux antécédents démocratiques peu nombreux. Le roi en personne s’implique publiquement dans la campagne, participant même à un débat public avec le leader communiste. Les peu de sondages diffusés donnent les deux camps au coude-à-coude. Les communistes arrachent la fin de la monarchie avec 51,7% des suffrages exprimés. Le roi Philippe Carter reconnaît la fin de la monarchie mais annonce qu’il va poursuivre son combat pour le maintien de la royauté.

| |

|

| |

| ==Ière République==

| |

| Le 8 juin 99, la Constitution de la Ière République est adoptée par 57% des hiranais. Le roi Philippe Carter est élu Président du Parti Monarchiste avec 94% des voix des militants seulement 8 jours après le référendum, et 4 jours après son départ du trône.

| |

|

| |

| La République est donc officiellement crée le 12 juin 99. La première élection présidentielle a lieu en en juillet. Le candidat [[Antoine Lazard]] part légèrement favori mais l'identité du candidat monarchiste pourrait bien changer la donne. L'ancien roi [[Philippe Carter]] est largement désigné par le Parti monarchiste pour être candidat à l'élection présidentielle. Les sondages donnent des chances de victoire à l'ancien souverain, même si Antoine Lazard a une petite longueur d'avance. Persuadé dès lors qu'il peut revenir aux affaires et rétablir la monarchie quelques semaines après sa chute, [[Philippe Carter]] échappe de peu à une élimination dès le premier tour. En effet, contre toute attente, l'écart au soir du premier tour est conséquent et, sentant que le vent a tourné, les centristes refusent d'apporter à l'ancien monarque leur soutien et seul Franck Bureau appelle officiellement à voter pour l'ex-souverain. Le résultat du second tour est sans appel et il faudra attendre les législatives pour que Philippe Carter retrouve une fonction politique. [[Antoine Lazard]] devient le premier président de la République d'Hirana et reste aujourd'hui considéré comme une figure incontournable et trans-partisane du républicanisme. Il forme rapidement un gouvernement de coalition avec les socialistes pour consolider la majorité et empêcher toute tentative de l'opposition de proposer une réforme constitutionnelle.

| |

|

| |

|

| |

| Les premières élections parlementaires se tiennent en septembre 99. À nouveau, les communistes remportent les élections dans les deux chambres, sans disposer pour autant de majorité dans aucune d'elle. Cependant, l'alliance avec la socialistes a une majorité, ce qui permet d'éviter une cohabitation.

| |

|

| |

| Bien que le bipartisme reste dominant, on voit naître une multitude de nouveaux mouvements politiques. Bien que le parti communiste reste une force politique majeure, le Parti Monarchiste entame un long déclin. En effet, il devient petit-à-petit la simple tribune d’expression de la dynastie Carterienne.

| |

|

| |

| A la mort de Philippe Carter en 103 des suites d’un arrêt cardiaque (à l’âge de 82 ans), le parti ne représente plus que 10% de l’opinion. Il est renommé Parti Patriotique Royaliste et s’enferme à l’extrême-droite de l’échiquier politique. Il devient sérieusement challengé à droite par le naissait Parti National Conservateur.

| |

|

| |

| La gauche est battue pour la première fois depuis l’instauration de la Ière République lors des [[Élection présidentielle hiranaise de 109|élections présidentielles de 109]] par le Parti National-Conservateur, soutenu pour l’occasion par les royalistes et les libéraux. La coalition de droite, victorieuse par la suite des élections législatives, modifie la Constitution pour centraliser le pouvoir autour du Président de la République.

| |

|

| |

| La gauche revient aux affaires lors des élections de 114, un triomphe pour la gauche avec des victoires aux présidentielles, aux législatives, et dans 5 des 6 métropoles du pays (seul la province de Mierfield résiste). Revenus aux affaires, les communistes (soutenus par les socialistes) entreprennent en 117 de contenir le pouvoir du Président de la République. Reconduite en 119, la majorité (et le ministre socialiste de la Justice) fait voter une nouvelle Constitution par référendum en 120, c’est le début de la IIème République.

| |

|

| |

| ==IIème République==

| |

| Sans le savoir, le Parti Communiste vient de faire fondre une partie importante de son socle électoral, l’Union Socialiste s’attribuant les mérites de la réforme constitutionnelle. Les socialistes deviennent lors des premières législatives (121) de la IIème République la plus grande force politique, avec deux fois plus de sièges que le groupe communiste. Au Sénat, les communistes ne sont plus que le troisième groupe politique.

| |

|

| |

| Le Parti National-Conservateur remporte largement les sénatoriales de 121, de 127 et de 133. Quant aux législatives et aux présidentielles, chaque élection résulte d’un vote sanction pour le pouvoir exécutif en place. L’alternance est donc constante entre Le Parti-National Conservateur (allié des libéraux et des centristes) et l’Union Socialiste (allié des communistes). Les communistes oscillent entre la troisième et la quatrième place, souvent challengé par les centristes du Rassemblement Démocrate.

| |

|

| |

| C’est dans un contexte de licenciements massifs et de hausse de la précarité que se tiennent les scrutins législatifs et présidentiels de 138. Ils aboutissent tous deux à une victoire surprise des communistes, qui ont dépassé dans les tout derniers jours. Les socialistes retournent à leur rôle d’alliés qu’ils n’occupaient plus depuis 17 ans.

| |

|

| |

| Jouant sur la peur des communistes, une liste de militaires est créé pour les élections sénatoriales de 139. Le Général Bertillon, tête de liste, remporte le scrutin de justesse, mais suffisamment pour arracher 42 des 121 sièges. Il est élu Président du Palais Sénatorial avec la, complicité des élus conservateurs et royalistes.

| |

| ==Dictature militaire==

| |

| 6 mois plus tard, le Général Bertillon lance une offensive armée contre le gouvernement communiste. En deux jours, les principaux points de la capitale et du pays sont occupés, et le Premier Ministre Albert Tracey est le premier à quitter ses fonctions. Le Président de la République refuse quant à lui de quitter ses fonctions. Il est tué lors de l’assaut final du palais présidentiel par les putschistes. L’opération, qui aura duré moins de 5 jours est un succès, le Général Bertillon accède à la Présidence. Il promulgue sans référendum une nouvelle Constitution le 24 juillet 139, proclamant, moins de deux semaines après sa prise de fonction, la dictature militaire. La Chambre des Députés est supprimée, et un nouveau Sénat est élu, composé exclusivement de militaires, ces-derniers ayant remporté le scrutin avec 99,27% des suffrages exprimés. Des émissaires étrangers venus surveiller le scrutin n’ont constaté aucune irrégularité des résultats. Cependant, des experts ont estimé après la dictature que la participation (76,81% officiellement) avait été largement gonflée (estimée en dessous des 35% après la dictature).

| |

|

| |

| En 141, l’Amiral Betrucci, Premier Ministre, est remercié pour sa volonté d’émancipation. Il entraîne sans sa chute les ministres les plus proches et la fonction même de chef du gouvernement. Le pouvoir se resserre autour du Général Bertillon et du Maréchal Auber (son numéro 2 officieux, qui le devient officiellement), les deux hommes forts du régime.

| |

|

| |

| En 153, les militaires, sentant l'opposition au régime autocratique monter, autorise la participation aux élections des conservateurs et des nationalistes, qui recueillent respectivement 7% et 21% des voix. Le Parti Patriotique Royaliste fait son entrée au gouvernement, avec 3 des 6 ministères. Cette ouverture provoquera la démission du Maréchal Auber, officiellement pour des raisons de santé, même si dans les faits, Auber est furieux d’avoir échoué à imposer une ligne autoritaire. Il reste très proche du général Bertillon jusqu’à sa mort en 157, sans pour autant réussir à infléchir sa ligne d’ouverture.

| |

|

| |

| En 156, les conservateurs et les patriotes réalisent de bons scores, avec respectivement 15% et 25%. Régis Cuvier, un idéologue conservateur indépendant, entre au gouvernement. Il rejoint en 158 le Parti National-Conservateur. Cette élection provoque le retrait de l'amiral Cellier, qui craint de voir le régime militaire dissout par les patriotes et les conservateurs. Pour la deuxième fois, c’est l’officieux numéro 2 du régime qui quitte le navire pour désaccords avec Bertillon. Contrairement au Maréchal Auber, il ne garde presque aucun contact avec le chef de l’état. Ce dernier, sur les conseils de Auber, hésite à le faire tuer mais renonce, de peur de froisser l’opinion et ses allié de gouvernement.

| |

|

| |

| Alors que les sondages internes au pouvoir donnent les conservateurs gagnants des sénatoriales de 159, de plus en plus de hauts-gradés de l'armée enjoignent Bertillon à laisser sa place à l'Amiral Cellier. Le 24 mars 159, Bertillon propose à son gouvernement un système de fraude électorale organisée, permettant aux militaires d’obtenir les 60% nécessaires à une majorité absolue. Son gouvernement veut le pousser à bout et refuse, Bertillon menace de remanier le gouvernement, sans succès de la part des rebelles, persuadés d’avoir un meilleur soutien de l’armée que Bertillon.

| |

|

| |

| Alors que les militaires demandent à Bertillon d’annuler les élections, les alliés conservateurs et nationalistes exigent leur maintien, sous peine de départ du gouvernement. Le 27, Cuvier remet à Bertillon sa démission, qui la refuse. Furieux, Cuvier convoque des organes de presse pour révéler les intentions des militaires. Las, ses sorties sont censurées par l’armée. Le 29, Bertillon reçoit les ministres nationalistes pour leur proposer une offre : une démission de Bertillon (qui annulerait les élections) qui permettrait au PPR et au PNC de renégocier leur accord de gouvernement avec les militaires. Les nationalistes acceptent le principe. Le lendemain, à 8 jours des sénatoriales, Bertillon annonce à son gouvernement qu'il démissionnera la veille de l'élection, soutien unanime. Cette proposition n’est qu’un ultime coup de bluff de Bertillon qui décide de gagner une semaine pour préparer sa riposte finale. Le 5 avril, deux jours avant les élections, il convoque les ténors militaires au Palais de Courçon pour une petite fête de clôture de son mandat. Les principaux rebelles y sont arrêtés, beaucoup seront assassinés le lendemain même, les autres seront incarcérés. Comme prévu, le 6 avril, il annonce à la télévision sa démission et la fin du régime militaire. Il est retrouvé mort le lendemain dans l’appartement présidentiel du Palais de Courçon.

| |

|

| |

| Un gouvernement de transition dirigé par des membres de la société civile est nommé le 26 avril 159 pour un an afin d'assurer la transition démocratique.

| |

|

| |

| Le gouvernement propose la Constitution de la Troisième République, validée le 24 mars 160 avec 88,51% des voix.

| |

| ==IIIème République==

| |

| Les élections législatives et sénatoriales ont lieu en juillet 160 et donnent le Rassemblement Démocrate gagnant. Le Président du parti, tête de liste pour les élections sénatoriales, Claude Cruise, est nommé chef du gouvernement. Il s'allie avec les libéraux et les conservateurs, nommant dans son gouvernement le chef de file conservateur Régis Cuvier, pourtant ministre sous la dictature militaire.

| |

|

| |

| En février 162, les communistes; les écologistes et les socialistes présentent une candidature commune à la présidence de la République. Leur candidate, Fiona Marais, frôle la victoire au premier tour avec 46,12% des voix. Deuxième avec 18,67% des voix, Régis Cuvier parvient à se hisser au second tour.

| |

|

| |

| En coulisses, le démocrates font voter leurs militants pour Fiona Marais, de peur de l'image véhiculée par l'élection d'un ancien fervent soutien de la dictature militaire. La candidate de gauche est élue avec 76,89% des voix au second tour.

| |

|

| |

| Le gouvernement de centre-droit remet son mandat en jeu lors des législatives de 163. La gauche, portée par l'élection de Fiona Marais, triomphe de la majorité gouvernementale avec la majorité absolue, dont 190 sièges rien qu'aux socialistes, menés par Dimitri Allaire. Ce dernier est nommé premier ministre par Fiona Marais à la suite de ce scrutin. Claude Cruise, battu, est élu président du Palais Sénatorial, où les centristes sont encore majoritaires.

| |

|

| |

| Le Palais Sénatorial est renouvelé en 164. Profitant de l'impopularité de l'exécutif, Régis Cuvier mène les conservateurs à la victoire, avec 8 points d'avance sur les socialistes. Le chef de file de conservateurs remporte l'élection pour la présidence du Palais sénatorial 52 voix à 50 face à Claude Cruise, pourtant soutenu par les socialistes, les écologistes et les libéraux. L'abstention imprévue des communistes est fatale au centriste, avec qui les relations avec Régis Cuvier deviennent plus exécrables que jamais.

| |

|

| |

| Alors que le climat devient une préoccupation majeure du gouvernement et de la population, la présidente de la République fait massivement campagne en faveur des écologistes pour les législatives de 166. Malgré une modification des rapports de force au sein de la majorité, la majorité est confirmée et le Gouvernement Allaire est reconduit.

| |

|

| |

| Les élections présidentielles hiranaises de 167 confirment largement la présidente en place, puisqu’elle s’impose au premier tour avec 65,03% des voix, profitant de l’absence de candidat centriste et de la candidature d’un anonyme député conservateur (26,21%) pour représenter la droite. Le troisième et dernier candidat, nommé par le PPR, réalise un score honorable de 8,76% .

| |

|

| |

| Les élections sénatoriales de 168 se tiennent dans un contexte de forte montée en puissance des écologistes au sein du Parlement. Ces derniers remportent le scrutin devant les conservateurs, eux-même légèrement devant les socialistes. La gauche annonce rapidement son intention de ne pas présenter de candidat au perchoir, toutes les conditions semblent réunies pour un match retour pour le même poste entre Claude Cruise et Régis Cuvier, cette fois-ci à l’avantage du centriste. A la surprise générale, Claude Cruise renonce, permettant ainsi la réélection de Régis Cuvier, sans adversaire. Quelques jours plus tard, The Reporter révèle une affaire judiciaire embarrassante pour Claude Cruise, cause probable de son renoncement.

| |

|

| |

|

| =Géographie= | | =Géographie= |

Hirana

IVe République d'Hirana

|

Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.

Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. |

|

|

|

|

|

| Capitale |

Hiran |

| Devise

|

Bravoure et Liberté

|

| Hymne

|

L'Appel de la Liberté

|

| Fête de la Libération

|

8 septembre

|

| Chef de l'État |

| Président de la République |

| Benjamin Delaunay (Ind.) |

| Gouvernement |

| Gouvernement d'Hirana |

| Régime politique |

République parlementaire |

| Chef du gouvernement

|

Charles Laroche (PLC)

|

| {{{titresubchefgouvernement}}}

|

{{{nomsubchefgouvernement}}}

|

| Gouvernement actuel

|

{{{gouvofnow}}}

|

| Législature |

| Parlement d'Hirana |

| Type

|

Parlement unicaméral

|

Chambre des Députes |

| Présidente

|

Sandrine Venet (PLP)

|

| 301 députés élus à la proportionnelle par métropole |

| Parti au pouvoir

|

PLC

|

| Justice |

| Cour Constitutionnelle |

| Président de la Cour Constitutionnelle

|

Benjamin Delaunay

|

| Peine maximale appliquée

|

45 ans de réclusion

|

| Forces armées |

| Forces Armées Républicaines d'Hirana |

| Chef de l’État-Major

|

Dominique Bosmans

|

| Effectifs

|

114 000

(769 000 mobilisables)

|

| État de la force non-conventionnelle

|

Interdite

|

| International |

| Statut |

Nation souveraine reconnue |

| Faction |

Union Phoécienne |

| Démographie |

| Plus grande ville |

Hiran |

| Population |

12 569 663 hab. |

| Gentilé

|

Hiranais(e)

|

| Langue officielle |

Vatlique |

| Langues reconnues

|

Vatlique

|

| Économie |

| Monnaie |

Hira (Hr) |

| PIB

|

1 363 917 969 700 Hr

|

| PIB/hab

|

121 291,06 Hr

|

| IDH

|

{{{idh}}}

|

| Histoire |

| Union des trônes d'Hiran et de Lundy

|

14 janvier -70

|

| Chute de la monarchie

|

12 juin 99

|

| Début de la dictature militaire

|

24 juillet 139

|

| Rétablissement de la démocratie

|

8 septembre 159

|

| {{{evenement5}}}

|

{{{dateevenement5}}}

|

| {{{evenement6}}}

|

{{{dateevenement6}}}

|

|

|

| Autres |

| Sens de conduite

|

Droite

|

| Indicatif téléphonique

|

+276

|

| Domaine Internet

|

.hr

|

Hirana ([iʁana]), ou République d'Hirana, est un État souverain localisé sur le continent phoécien.

Pendant 20 ans sous contrôle d'une junte militaire, la République d'Hirana a rétabli des élections libres au renversement du Général Bertillon en 159. Le pays est aujourd'hui une république parlementaire.

Histoire

Géographie

Hirana est un État insulaire situé en Mer de Feu. L'île est à proximité de la République d'Ostaria.

Climat et topographie

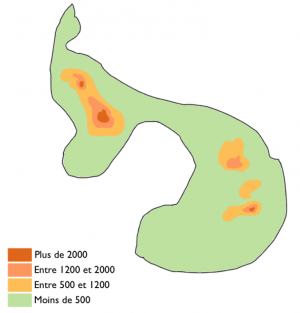

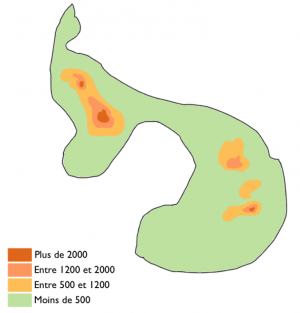

Carte topographique d'Hirana

Étant une île relativement petite, Hirana a de nombreuses côtés et, de fait, relativement peu de reliefs. Cependant, il existe des reliefs dans l'est du pays, même si ils très peu dépassent les 700 mètres d'altitude. L'essentiel des importants reliefs se situent dans les métropoles de Lundy et Grasmere.

Dans ces deux zones, particulièrement dans les reliefs de l'ouest, on trouve un certain nombre de stations de sports d'hivers, 27 au total.

Dans le Sud-Ouest du pays, il existe une zone très plane, ne dépassant que très rarement les 300 mètres d'altitude. Cette vaste zone est nommée la plaine d'Acton et recouvre également la zone de la capitale. Une partie de cette zone est par ailleurs sous le niveau de la mer, allant parfois jusqu'à -20 mètres d'altitude.

La métropole d'Hartlepool est la plus plane puisque l'altitude n'y dépasse jamais les 150 mètres.

Environnement

Faune et flore

Société

Population

Évolution de la population

| 89 |

91 |

93 |

95 |

97 |

99 |

101 |

103 |

105 |

107

|

| 6 902 030 |

6 902 030 |

7 008 771 |

7 079 675 |

7 097 601 |

7 208 124 |

7 309 897 |

7 391 229 |

7 461 782 |

7 559 841

|

| 109 |

111 |

113 |

115 |

117 |

119 |

121 |

123 |

125 |

127

|

| 7 674 254 |

7 749 442 |

7 879 103 |

7 961 957 |

8 026 980 |

8 076 411 |

8 204 567 |

8 299 348 |

8 398 072 |

8 455 796

|

| 129 |

131 |

133 |

135 |

137 |

139 |

141 |

143 |

145 |

147

|

| 8 580 555 |

8 650 920 |

8 767 029 |

8 899 188 |

8 993 883 |

9 060 285 |

9 180 838 |

9 292 138 |

9 403 426 |

9 492 273

|

| 149 |

151 |

153 |

155 |

157 |

159 |

161 |

163 |

165 |

167

|

| 9 610 662 |

9 732 189 |

9 856 119 |

9 991 822 |

10 153 219 |

10 268 447 |

10 367 375 |

10 522 641 |

10 676 282 |

10 849 649

|

| 169 |

171 |

173 |

175 |

177 |

179 |

181 |

183 |

185 |

187

|

| 10 937 602 |

11 020 308 |

11 225 232 |

11 374 633 |

11 551 971 |

11 704 634 |

11 790 538 |

11 919 909 |

12 046 035 |

12 199 912

|

Le recensement de la population a été l'une des premières grandes institutions érigées par la monarchie parlementaire. Il doit être effectué tous les deux ans et la pratique est depuis restée.

Langue

Le Vatlique, surnommé la langue de Morel (du nom d'un célèbre dramaturge hiranais), est la langue parlée et apprise sur tout le territoire. On estime cependant qu'environ 12 000 personnes parlent encore le Catarin dans la métropole de Lundy.

Le Valtique a été pendant plusieurs siècles la langue de l'aristocratie. À l'union des trônes de Lundy et d'Hiran, la langue est adoptée comme universelle à tout le pays. À l'époque, plus de 670 000 personnes ont encore le Catarin pour langue maternelle.

Aujourd'hui, la ville de Montlon est considérée comme la capitale du Catarin. Peuplée de 13 000 personnes, il est estimé à 9 000 le nombre de locuteurs catarins. Par ailleurs, sur les 12 000 locuteurs, seuls 600 maitriseraient le Valtique. La reconnaissance du Catarin par l’État est depuis plusieurs années une des principales revendications des mouvements régionalistes de Lundy.

La langue Valtique est régie par l'Académie Valtique, basée à Hiran. Elle est composée de linguistes, d'écrivains et d'historiens du langage.

Culture

Religion

La religion est assez peu présente sur le territoire hiranais. Elle se concentre principalement sur les métropoles d'Acton et de Mierfield réputées plus conservatrices.

71% des citoyens sont athées et 21% sont constantins sur l'ensemble du territoire.

Éducation

Le système scolaire est divisé en 4 niveaux :

- L'école fondamentale (3 à 7 ans)

- L'école élémentaire (8 à 11 ans)

- Le collège (12 à 15 ans)

- Le lycée (16 à 18 ans)

La scolarité est donc obligatoire de 3 à 18 ans. L'école est obligatoire depuis 81 et une directive royale. L'enseignement religieux, est interdit en 103 par Antoine Lazard qui interdit dans le même temps l'enseignement privé. Son successeur conservateur Frank Bureau essayera bien de rétablir cet enseignement mais du reculer sous la pression de la rue.

Crime et sécurité civile

Droits humains

Politique

Présidence

Gouvernement

Chambre des Députés

Métropoles

Partis politiques

Forces armées

Relations étrangères

Hirana est réputée pour sa politique plutôt neutre en matière de relations étrangères. Le fait que la diplomatie soit co-gérée par le chef de l'état et le ministre des relations extérieures, régulièrement de bords politiques différents, est favorable à ce type de politique.

Économie

Finances

Industries dominantes

Égalité sociale

Infrastructures

Architecture et urbanisation

Monuments

Transports

Eau et énergie

Énergie

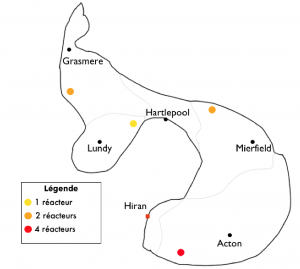

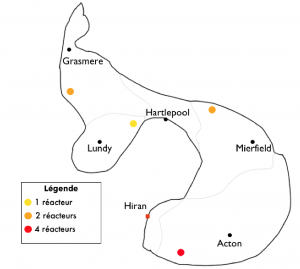

Carte des Réacteurs Nucléaires Hiranais

Les services de distribution des énergies sont assurés par une Hirana Énergie, une entreprise possédée à 64% par l'État hiranais. Dirigée par Josselin Gigot, elle est la onzième entreprise nationale.

Il existe 9 réacteurs nucléaires sur tout le territoire, dont 4 ont été construit après la chute du régime militaire. En effet, à la chute de la junte, les infrastructures nucléaires, au nombre de 7 sont en mauvais état et présentent parfois des risques d'explosions. Les 2 réacteurs les plus dangereux sont détruits et les 5 autres sont largement rénovés. S'en suit alors la construction de 4 nouveaux réacteurs.

Listes des réacteurs nucléaires

| Site

|

Réacteur

|

Mise en service

|

| Site d'Acton

|

Réacteur 1

|

153

|

| Réacteur 2

|

153

|

| Réacteur 3

|

160

|

| Réacteur 4

|

161

|

| Site de Mierfield

|

Réacteur 1

|

154

|

| Réacteur 2

|

161

|

| Site de Grasmere

|

Réacteur 1

|

151

|

| Réacteur 2

|

157

|

| Site de Lundy

|

Réacteur 1

|

161

|

Afin de s'assurer de la sécurité des réacteurs, le gouvernement de transition fait construire l'Agence de la Surveillance Nucléaire et Atomique, un organisme gouvernemental indépendant chargé de la surveillance de la sécurité des réacteurs.

En 162, le ministre libéral de l'économie, Charles Cochet, cède 36% des parts d'Hirana Énergie. Sa famille, la plus riche du pays, prend 35%.

Eau

Les services de distribution des eaux sont gérés entièrement par le Service National des Eaux, une entreprise publique. Cotée en bourse, elle est la vingtième entreprise du pays et est dirigée par Léa Donnet.

Divers

Personnalités connues

Anecdotes